教学成果内容介绍

习近平总书记强调,“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”始终是教育的根本问题。课程是人才培养的核心要素,是立德树人的“主战场”,抓好课程建设就抓住了推进“五育”融合的“牛鼻子”,是有效落实人才培养计划,提高教育教学水平和人才培养质量的重要保证。课程群是以某一门课程为基础或以其为中心,协同其他若干核心课程建设的课程集群或课程组合,课程群建设是保障教育质量的关键。

财政是国家治理的基础和重要支柱,税收是最重要的财政收入形式,是国家实现公共财政职能的主要手段。税收学专业强调培养德、智、体、美、劳全面发展,适应经济社会发展需要,具备税收相关知识,掌握税收基本理论和基本技能,能在税收领域从事税务工作的复合型创新创业人才。

江西财经大学原属财政部部属院校,目前为财政部、教育部、江西省人民政府共建高校。税收学专业是我校历史最悠久的专业之一。多年来,我们锐意探索,以课程思政为引领,以建设国家一流专业为抓手,以打造精品课程资源、品牌教材体系为基础,以培养教学名师为重点,以建设高水平教学团队为核心,持续坚持交叉融合、开放共享,最终确定“三建一创”(即课程思政示范建设、交叉融合课程建设、精品开放课程建设,以及教学方法与教学手段创新)的课程建设目标,逐渐形成独特的课程群建设模式。

1. 税收学专业简介。江西财经大学税收学专业(曾称税务专业)办学历史悠久,1983年从开设财政学专业税务专门化方向起步,是全国首批五个开设税务专业的财经类高校之一。1999年因教育部新专业目录调整,税务专业重新并入财政学专业。2003年,在财政学博士点招收税收管理方向博士生。2006年税收学专业重新恢复。2010年,获批税务硕士专业学位点。2010年,我校获批税务硕士专业学位点。2016年,所属的应用经济学在教育部第四轮学科评估中获评A-等级;2017年全省本科专业综合评价第一;2019年获批江西省高校一流优势专业;2020年获批国家一流本科专业建设点。

税收学专业是江西财经大学的传统优势专业,连续多年在中国科教评价网名列税收学专业排名前三。依托的财政学为二级学科博士点、博士后流动站。税收学专业师资力量雄厚,现有专任教师17人。其中,教授10人,副教授3人,博导7人。专任教师中教育部财政学类专业教指委副主任委员1人、中国财政学会副会长和中国税务学会副会长1人、全国税务硕士专业学位教指委委员1人、国务院特殊津贴专家1人、“赣鄱英才555”工程人选3人,江西省“百千万人才工程”人选5人,省高校中青年学科带头人3人,省级教学名师5人,省高校中青年骨干教师1人。

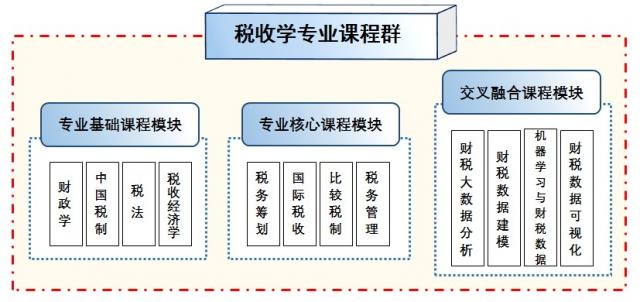

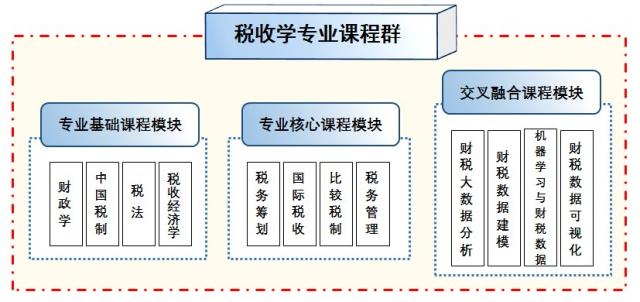

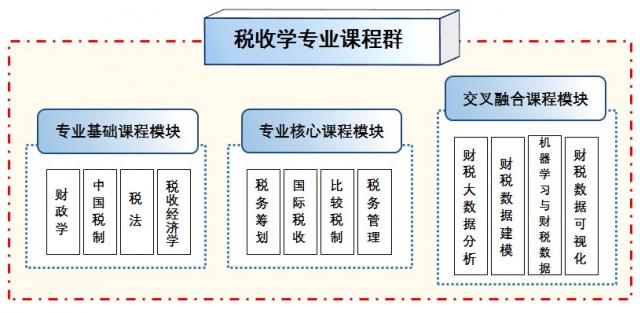

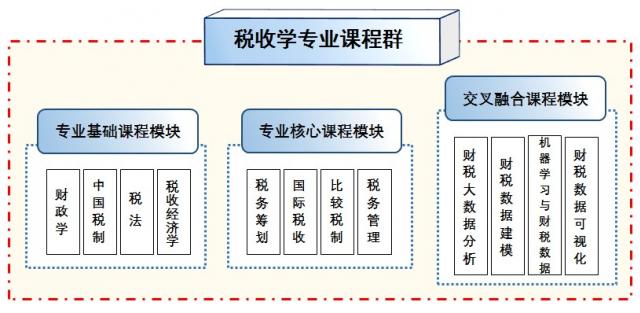

2. 税收学专业课程群概况。从整体架构来看,我校税收学专业课程群包含专业基础课程模块、专业核心课程模块和交叉融合课程模块。专业基础课程包括《财政学》《中国税制》《税法》《税收经济学》等,专业核心课程包括《税收筹划》《比较税制》《国际税收》《税务管理》等,交叉融合课程包括《财税数据建模》《财税大数据分析》《财税数据可视化》《机器学习与财税数据挖掘》《数据结构(财税篇)》等(见图1)。

图1 税收学专业课程群构成

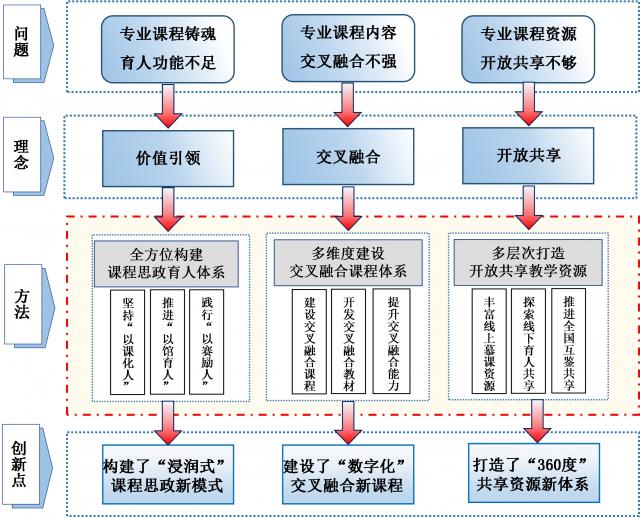

我校税收学专业始终坚持价值引领、以德为先,立足江西红土圣地,挖掘红色文化资源,构建思政铸魂育人体系;坚持学科交叉融合,立足中国税收实践,拥抱现代科技和数字经济,满足经济社会发展需要;坚持包容开放、资源共享,立足在线开放课程平台,建设国家精品课程,实施育人共享计划,努力讲好中国故事,传播中国税收理论和政策声音,探索出了一条具有江财特色、体现时代特征、彰显中国制度优势的专业课程群建设之路。本成果的教学改革理念、方法和创新点见图2。

图2 本成果教学改革实施路径

税收学专业课程群建设具有以下特色:

——思政教育与专业教育全方位深入融合。课程组结合本专业课程特点,深入贯彻依法治国方略,增强税收法治观念;既讲好税收制度的经典理论,又讲好税收治理的“中国故事”“中国方案”,增进理论自信、道路自信、制度自信、文化自信;以专业知识和技能为载体,全面提升专业教师的课程思政意识与能力,“显性知识”传授与“隐性知识”感化相结合,将社会主义核心价值观、依法治国、税收法治观念等内化于心、外化于行。《中国税制》课程于2019年获江西省高校“课程思政”示范课程立项,2021年入选教育部课程思政示范课程、课程思政教学名师和教学团队项目。

——交叉融合课程建设与专业升级改造并进。课程组对标新时代育人要求和新文科建设要求,面对科技革命、产业变革和数字经济、数字技术发展,回应社会对财税类专业的新需求,加强课程群的顶层设计,重构专业课程群,着力培养既懂财税、又通数字技术的高素质复合型人才。为此积极开发交叉融合类新课程,开发建设了《财税数据建模》《财税大数据分析》《财税数据可视化》《机器学习与财税数据挖掘》《数据结构(财税篇)》等课程,提升专业教育的时代性、新颖性、交叉性、复合性。

——多层次开放共享课程资源建设成果丰硕。《中国税制》课程先后获评国家级精品资源共享课程(2016年)和国家精品在线开放课程(2017年),2020年在“学堂在线”成功上线国际在线开放课程;《税法》和《税收筹划》课程为省级精品课程(2006年);《税法》(2019年)、《税票鉴赏》(2020年)为省级精品在线开放课程(线上一流课程);《财政学》《税收筹划》为校级精品在线开放课程(线上一流课程);依托《税务管理》课程建设的《征纳双方税务争议处理虚拟仿真实验》项目获批江西省教育厅虚拟仿真实验项目(2019年);《中国税制》《税法》课程获批江西省高校课程育人共享计划(2019年、2020年)课程。

税收学专业重在培养税收业务方面的复合型创新创业人才。专业课程群是保障教育质量的关键。学院从2006年开始主抓税收学专业课程群建设,整个筹划与实施准备过程包括:教学和项目团队组建、教学成果培育(包括课程思政示范建设、精品开放课程建设、特色专业建设、教学改革课题研究、教材建设)等方面。

1.教学团队组建与项目负责人

2009年,《中国税制》获批国家精品课程建设项目,2016年成为国家级精品资源共享课程,2017年获批国家精品在线开放课程,2019年获江西高校课程思政示范课程立项,2020年在“学堂在线”成功上线国际在线开放课程。2020年,《税法》课程获江西省精品在线开放课程立项,《新文科背景下专业课课程思政建设的路径研究:以<中国税制>为例》获江西省教改项目立项。2022年,“中国税制课程虚拟教研室”获全国首批虚拟教研室建设试点。建设项目的成员均为税收学专业教学团队和《价值引领 交叉融合 开放共享——税收学专业课程群建设探索与实践》成果的核心成员。

成果负责人王乔为二级教授、博士、博士生导师,教育部高校财政学专业教指委副主任委员、中国财政学会副会长、中国税务学会副会长、江西省“赣鄱英才555工程”人选、江西省人民政府特殊津贴获得专家、国家社科基金学科评审组专家、国家社科重大招标项目首席专家,江西财经大学财税与公共管理学院、财税研究中心研究员(中国税票研究中心)首席专家,《中国税制》课程负责人,《中国税制》教育部虚拟教研室负责人,《中国税制》教育部课程思政示范课程负责人,教育部首批新文科研究与改革实践项目“新文科背景下财税类专业课程体系和教材体系建设探索与实践”负责人。

2.教学成果培育工程

(1)2006年,《税法》课程获江西省精品课程建设立项(负责人:陈荣)

(2)2008年,地方财税教学团队获省级教学团队建设立项(负责人:王乔)

(3)2008年,江西财经大学《中国税制》国家精品课程培育项目(负责人:王乔)

(4)2009年,《基于<税收筹划>课程的案例教学法研究》立项(负责人:万莹)

(5)2009年,《中国税制》获国家精品课程建设立项(负责人:王乔)

(6)2016年,《中国税制》获批国家级精品资源共享课程(负责人:王乔)

(7)2016年,《中国税制》获江西省高校精品在线开放课程建设立项(负责人:王乔)

(8)2017年,《中国税制》上线中国大学MOOC,获国家精品在线开放课程建设立项(负责人:王乔)

(9)2018年,《MOOC视域下大学教师的角色转型探索与实践:以<中国税制>课程为例》立项(负责人:徐建斌)

(10)2019年,《中国税制》获江西高校课程思政示范课程立项(负责人:王乔)

(11)2019年,《中国税制》获江西省高校课程育人共享计划项目(负责人:王乔)

(12)2020年,《新文科背景下专业课课程思政建设的路径研究:以<中国税制>为例》立项(负责人:王雯)

(13)2020年,《税法》获江西省高校课程育人共享计划立项(负责人:陈荣)

(14)2020年,《税法》获江西省精品在线开放课程立项(负责人:陈荣)

(15)2020年,《税票鉴赏》在中国大学慕课平台和“学习强国”上线(负责人:戴丽华)

(16)2021年,《中国税制》获批教育部首批课程思政示范课程立项(负责人:王乔)

(17)2021年,《新文科背景下财税类专业课程体系和教材体系建设探索与实践》获批教育部首批新文科研究与改革实践项目立项(负责人:王乔)

(18)2021年,《税票鉴赏》获江西省精品在线开放课程立项(负责人:戴丽华)

(19)2022年,“中国税制课程虚拟教研室”获教育部首批虚拟教研室建设试点(负责人:王乔)

税收学专业立足于培养适应我国经济高质量发展需要,具备“宽口径,厚基础”知识,熟悉国家税收政策、能够解决复杂税收问题的专门人才,要求培养的税收学专业人才具有强烈的社会责任、公共意识和法治意识,具有良好的理论素养、应用实践能力和创新精神。

本成果在教学改革理念上,把握“三个坚持”,即坚持价值引领,落实“立德树人”根本任务;坚持交叉融合,实现专业知识体系更新;坚持开放共享,实现互鉴共荣。

项目核心内容如下:

1. 全方位构建思政育人体系

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持价值塑造、知识传授和能力培养紧密融合,运用丰富的思政元素厚植学生的理想信念、价值情操、法治精神和责任担当,切实把大学生培养成为对党忠诚,具有社会责任感、创新精神和实践能力的社会主义事业建设者和接班人。构建思政育人体系的具体途径:

一是坚持“以课化人”。结合课程特点,如《中国税制》突出依法治税、《比较税制》突出制度自信、《税票鉴赏》突出以史鉴今、《税收筹划》突出职业素养与职业道德教育等,“以点带面”建设系列课程思政案例库,实现课程教学“专业深度”“政治高度”“生活温度”“视野宽度”的有机统一。

二是推行“以馆育人”。建设国内高校首座税收票证博物馆,有机联动第一、第二课堂。利用博物馆开展现场教学,用鲜活的红色税收故事激发学生的爱党爱国情怀和专业学习热情;将博物馆开辟为专业实践基地,作为学生开展“青年红色筑梦之旅”等赛事活动的重要场所。

三是践行“以赛励人”。指导学生参加各类学术竞赛,拓展思政育人空间,引导学生聚焦国计民生、社情民意创作作品,培育“家国天下”大情怀。学生作品《“税票红”感召“青春红”,践行新时代新青年使命》荣获全国“挑战杯”课外学术科技作品竞赛二等奖。

2. 多维度建设交叉融合课程体系

一是跨学科协同建设交叉融合课程。适应新一轮科技革命和产业变革需要,突破传统财税学科口径限制,推进税收学与信息、统计、大数据、人工智能等学科的交叉融合,与本校信息管理、统计学等学科团队合作,创建《财税大数据分析》《财税数据建模》《机器学习与财税数据挖掘》等新兴交叉融合类新课程。

二是校企合作开发交叉融合教材。策应国家对财税人工智能系统开发、大数据财税业务处理等复合型人才培养的需求,与税友集团、上海东方数字财税技术发展研究院等合作,探索开发适应交叉融合课程教学需要的新兴教材。

三是跨学科培训提升交叉融合教研能力。依托教育部师资培训项目,引导青年教师参加清华大学、西南财经大学等高校开设的跨学科访学培训,为教师提供跨学科知识融合平台,提升教师的数字素养、信息素养,推动课程、专业的数字化升级。

3. 多层次打造开放共享的教学资源

一是丰富线上慕课资源。在国家级精品资源共享课程、国家精品在线开放课程、国际在线开放课程《中国税制》的基础上,进一步建设了省级精品在线开放课程《税法》与《税票鉴赏》、省级精品资源共享课程《税收筹划》、虚拟仿真实验项目《税务管理》等,线上资源日益丰富。

二是探索线下育人共享。依托《中国税制》与《税法》课程的省级育人共享计划,定期开展线下跨校见面课,实现校内课程资源的省内共享。

三是推进全国互鉴共享。依托虚拟教研室平台,与国内多所高校开展《中国税制》《税收筹划》《比较税制》等课程的全国性集体备课,激发群体智慧,实现课程建设方案的共建共享共完善。